↑「筋トレでチェンジ:コンテンツ一覧」へ戻る

![]()

筋肉は過度の負荷がかかると、その負荷に耐えられるように太くなろうとする性質を有していますが、具体的にはどのようなプロセスを経て筋肉は太くなっていくのでしょうか?

まずは、その辺のところを押さえていきます。

筋肥大のメカニズムと超回復

筋肉が筋線維(筋細胞)の束で構成されていることは、既に骨格筋の構造のところで触れています。

その筋線維(筋細胞)の表面には筋肥大の際に重要な役割を果たす筋サテライト細胞(衛星細胞)という細胞が存在しています。

この細胞、通常は目立たない存在ですが、緊急時には大活躍。

それを踏まえた上で細胞レベルでの筋肥大のメカニズムを見ていきます。

1.筋トレ等で強いメカニカルストレス(力学的刺激)が筋肉にかかると筋線維の表面に傷がつきます。

![]()

2.その傷口からは数種類の成長因子 が分泌されます。

![]()

3.それらの成長因子により筋サテライト細胞は活性化され細胞分裂を繰り返しながら増殖していきます。

![]()

4.増殖した筋サテライト細胞は傷口を修復、最終的には筋線維を被い筋線維自体を太くします。

この一連の流れは「超回復」と呼ばれ、その1サイクルには48~72時間程度を要すると一般的には言われています。

まあ、この時間に関しては賛否両論あるようですし、個人の生理学的な部分の優劣、年齢差、体調等によっても異なってくるでしょうから、あくまでも目安ということで頭に入れておけばいい数字だと思います。

このようなプロセスを経て筋肥大が起こるわけですが、メカニカルストレスを受けた時だけでなく、ケミカルストレス(化学的刺激)を受けた時にも筋肉は肥大します。

ある程度の負荷をかけた状態で収縮動作を数多く繰り返した場合、筋細胞内が低酸素状態になりますが、そのようなストレスがケミカルストレスです。

以前は低負荷のトレーニングでは筋肥大は起こらないと言われていましたが、高負荷でなくともある程度の負荷で限界まで追い込めば筋肉は肥大することが最近の研究でわかってきています。

加圧トレーニングは強制的に血流を制限して低酸素状態を作り出すわけでケミカルストレスを利用したトレーニング方法の一つです。

以上、ざっくりとですが、筋肥大のメカニズムについて見てきました。

ここでポイントをまとめておきます。

1.メカニカルストレスによる筋肥大を目指すのであれば高負荷でのワークアウトが不可欠

2.筋組織の破壊から修復までのサイクルを超回復と呼び、その時間は48~72時間程度(あくまでも目安)

3.低中負荷高回数のワークアウトでも極限まで追い込めば、ケミカルストレスにより筋肉は肥大

次に、これらの情報をもとに負荷重量、レップ数、セット数、そしてトレーニング頻度の適正数値はどのくらいなのかを探っていきましょう。

RM、負荷重量

RM

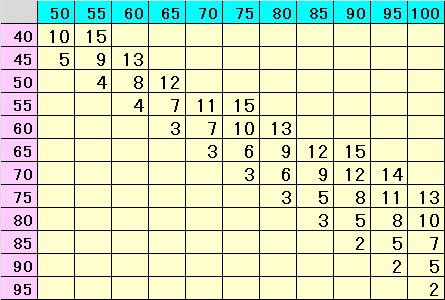

筋トレでよく使用されるRM、Repetition Maximumの略で最大反復回数という意味です。

このRMという言葉を使用して1回がマックスの重量を1RM、10回がマックスの重量を10RMというように表現します。

適正負荷重量

高重量の負荷でメカニカルストレスを使って筋肥大を目指すという前提ですが、負荷重量としては1RM(全力で1回しか挙上できない重量)の約65%位は最低必要と言われています。

ベンチプレスの1RMが100㎏なら65㎏が最低負荷レベルということになりますね。

実際には1RMの75~85%位が適切です。

では、ある程度の重量でケミカルストレスによる筋肥大を目指す場合はどれくらいの数値が適切なのでしょうか?

もし追い込んで最終的に細胞内の低酸素状態を作り出せるのであれば100RMでもいいのかもしれませんが、それでは非効率。

現実的に考えれば15~30RM位の負荷重量が適正数値になるのかと思います。

レップ数、セット数、インターバル

メカニカルストレスを使って高重量負荷で筋肥大を目指す場合、重量は1RMの75~85%位で行う前提であれば、レップ数は7~12回、セット数は3~5セットが目安です。

インターバルはケースバイケースで1~5分程度が妥当だと思います。

ある程度の重量でケミカルストレスによる筋肥大を目指す場合は回数は15~30回、セット数は3~5セットが目安です。

インターバルは0~1分程度が妥当でしょうか。

1分インターバルで2~3セット消化後、重量を落としてノンインターバルで1~2セットを消化するようなトレーニング方法もあります。

セット数はウォームアップ等を除いたメインのセット数です。

上記のような一般的な数値を参考に、筋力を出し切る(オールアウト)為にはがどのくらいの数値が自分に合っているかを実際にワークアウトしながら探っていきましょう。

トレーニング頻度

既述の超回復という点からすると、1部位に対しては通常48時間から72時間程度のトレーニング間隔が必要ですので、トレーニング頻度としては1部位については週に2~3回が目安となりますね。

ちなみに運営者の筋トレの目的はあくまでも健康目的、動けるバランスの良い体を作ることが目標です。

ということで自宅ジムになってからのトレーニングメニューは 次のようにスケジュールしています。

月:胸、上腕三頭筋、肩(主に上半身のプッシュ系メニュー)

火:背、上腕二頭筋、前腕(主に上半身のプル系メニュー)

水:腹、脚

木:胸、上腕三頭筋、肩(主に上半身のプッシュ系メニュー)

金:背、上腕二頭筋、前腕(主に上半身のプル系メニュー)

土:腹、脚

日:完全休養日

一応、

第1クールはメカニカルストレスを意識して高重量低回数メイン、第2クールはケミカルストレスを意識して中重量高回数メインでメニューを組んでいます。

これですと、同じ時間帯にトレーニングを行うという前提であれば、ある部位の休息時間は、第1クールと第2クール間は72時間、第2クールと第1クール間は96時間ということになります。

超回復理論からすれば96時間の方は少々長過ぎとも言えますが、年齢のせいか72時間では疲労が取れないことも結構あるので、私にとってはこれくらいがベストかなという感じです。

この他に、月から土までは朝、自重トレと体幹トレを少々行っています。

これまでのところなかなかいい感じでワークアウトできており、私には合っているパターンかなと思っています。

この辺のところは人それぞれ個人差がありますからね。

あとは個々が上記の数値等を参考にしながら取り敢えずトレーニングメニューを組立て、筋トレを実践しながら自分に合った数値を見出していくということになるのかと思います。

ではでは無理のないトレーニングメニューを組んで、筋トレ、楽しんで下さい。